Es ist noch dunkel als Pauline und ich nach Finsterwalde aufbrechen. Vier Frauen sind unser Grund, aus dem 100km entfernten Görlitz nach Finsterwalde zu reisen, um die Finsterwalderinnen endlich persönlich kennenzulernen. Im Zuge unserer Recherchen zu engagierten Frauen in der Lausitz sind wir schnell auf sie gestoßen: Maria Goldberg, Stephanie Auras-Lehmann, Sandra Spletzer und Stefanie Richter werden heute nicht zum ersten Mal interviewt und sind quasi alte Medien-Häsinnen.

Unser Weg führt uns aus Görlitz in Richtung Norden, durch Wald und Heidelandschaft, vorbei an kleinen und großen Ortschaften, Kraftwerken und Tagebauseen und stimmt uns auf unser Thema ein. Wie schaffen es vier Frauen aus Finsterwalde, Menschen zu überzeugen in diese vom Strukturwandel gebeutelte Region zurückzukehren? Das Thema Rückkehr ist ihre Leidenschaft. Sie selbst sind aus Großstädten wieder in die Lausitz gezogen und haben schnell gemerkt: Es ist nicht nur eine Frage des Jobs, hier wieder leben zu können. Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Vier heute auch beruflich. Sie wollen viele Menschen in die Region locken: Zum Gucken, zum Austauschen, zum Dableiben… Wieso und wie machen sie das? Was ist ihr Geheimnis? Wir wollen wissen, was andere Unternehmerinnen, Rückkehrerinnen und Netzwerkerinnen von ihnen lernen können.

In Finsterwalde angekommen steht die Sonne mittlerweile hoch am Himmel und auch wir strahlen vor Vorfreude, sogar als wir uns zunächst in den verwinkelten Gässchen verirren. Wir staunen über den mittelalterlichen Charme des Zentrums und gelangen auch bald an unser Ziel – dem Büro der Willkommensagentur „Comeback Elbe-Elster“. Das Büro ist lichtdurchflutet und liebevoll eingerichtet. Die Arbeitsplätze können gleichzeitig als Coworking-Space gemietet werden. An einer Wand befindet sich ein kleiner Heimatladen mit Spreewaldgurken und Selbstgebasteltem. Wir werden herzlich begrüßt. Zu unserem bunten Haufen gesellt sich noch Tine Jurtz. Sie ist Fotografin aus Bad Muskau. Sie porträtiert auf ihrer Website starke Frauen aus der Lausitz und hat uns angeboten, ein paar schöne Fotos während unseres Treffens zu schießen. Es duftet nach Kaffee, der Tisch ist bunt gedeckt, wir fühlen uns auf Anhieb wohl und quatschen sofort drauf los.

VERNETZUNG, SICHTBARKEIT, ERREICHBARKEIT

Meine Frage, ob die Vernetzung engagierter Macher*innen in Finsterwalde wirklich so gut ist, wie wir überall gelesen haben, beantworten die Vier einstimmig und lachend mit einem Ja. Das Willkommensnetzwerk ist durchaus erfolgreich, für viele offene Stellen haben sich Rückkehrer*innen gefunden, so Stephanie Auras-Lehmann. Außerdem hat der Landkreis Elbe-Elster jetzt drei Coworking-Spaces, die IHK modernisiert sich, man kann gemeinsam etwas bewegen. Es gibt aber immer noch Luft nach oben. Zum Beispiel müsse noch mehr für die Einbindung der „Einheimischen“ getan werden, denen es teilweise aufstößt, dass nur Rückkehrer*innen besonders umschmeichelt werden. Hier muss das Ziel sein, alle mitzunehmen. Dies kann durch gute Sichtbarkeit und Erreichbarkeit erzielt werden. Deshalb experimentieren Sie zum Beispiel mit ihren Öffnungszeiten, haben einen Bücherschrank vor dem Laden, organisieren öffentliche Aktionen.

DIE MENSCHEN ERNST NEHMEN, IDEEN WEITERVERFOLGEN

Pauline und ich wollen von den Finsterwalderinnen wissen, was „Lausitz“ und „Strukturwandel“ für sie bedeuten. Sandra Spletzer sieht den Strukturwandel als Chance und ist überzeugt, dass die meisten Lausitzer*innen Gestaltungsbedarf und Ideen haben. Um diese zu nutzen, müsse jedoch mehr in sozialen Zusammenhalt und in Sozialstrukturen investiert werden. Somit kann der Region eine neue Identität gegeben und die Lausitz positiver auf der Deutschland-Karte verortet werden. Ihr Netzwerk trifft sich regelmäßig mit der Brandenburgischen Staatskanzlei und kann somit auch jenseits von Konferenzen, Bürgermeisterrunden und Kommissionen Wissen und Ideen weitergeben.

Stephanie Auras-Lehmann findet es essenziell, zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern und auch daraus Arbeitsplätze entstehen zu lassen. Sie hat schon an vielen Bürgerbeteiligungsprozessen teilgenommen, hatte jedoch nie das Gefühl, sich wirklich einbringen zu können. Als Bewohnerin einer „Randregion“ fühle man sich bei großen, zentralen Konferenzen und Diskussionsforen in der Landeshauptstadt oft nicht wahrgenommen. Diese seien zudem männerdominiert und es kämen „immer die Gleichen“. Im Allgemeinen fühle es sich wirkungsvoller an, vor Ort und im kleinen Kreis Dinge zu bewegen. Auch dafür bedarf es aber einiger Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Auch sie ist überzeugt, dass die Bürger*innen der Lausitz unzählige gute Ideen haben, jedoch viele nicht wissen, wie sie diese umsetzen und wen sie diesbezüglich ansprechen können. Die Menschen haben große Lust, sich zu engagieren und trotzdem werden Beteiligungsprozesse kaum angenommen. Dies passt für sie nicht zusammen – hier müsse sich noch einiges tun. Maria Goldberg und Stefanie Richter pflichten ihr bei. Sie sehen das Problem darin, dass Prozesse zu lange dauern und die Gründe dafür nicht von außen erkennbar sind – die Nichtinformation sorge für Frust bei Außenstehenden.

„WIR BRAUCHEN JETZT JUNGE ENTSCHEIDER*INNEN!“

Der Strukturwandel betrifft natürlich nicht nur die Frauen, aber um in Unternehmen, Netzwerken, Organisationen etc. innovativer und moderner zu werden, ist Frauenkraft gefragt, so Stefanie Richter.

Stephanie Auras-Lehmann betont, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiterhin ein entscheidendes Hemmnis für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement sein kann. Es bräuchte mehr alternative, regionale Kinderbetreuungsmöglichkeiten wie Babysitter*innen oder Leihomas/Leihopas für Randzeiten, besonders für Schichtarbeiter*Innen und Alleinerziehende, mehr regionale Weiterbildungsangebote und mehr unkomplizierte und niedrigschwellige Austauschmöglichkeiten zum Thema Work-Life-Balance.

Maria Goldberg bezeichnet sich als sehr gut vernetzt, redet gerne mit und mischt sich ein, jedoch merkt sie, dass sie von manchen Entscheider*innen nicht wahrgenommen wird. Auch Stefanie Richter berichtet, dass die männliche Dominanz in vielen Bereichen bereits aufweicht, aber dass Frauen sich in politischen Gremien jedoch oft durchbeißen müssen. Die vier Frauen stellen fest, dass gerade bei der älteren Unternehmer*innenschaft noch ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken herrscht, welches Vernetzung und Fortschritt hemmt. Jedoch stimmen alle der These zu, dass ein Generationswechsel bereits im Gange ist und in diesem Zuge auch eine Gleichberechtigung der Geschlechter einziehen wird. Von Wirtschaft und Politik, so Maria Goldberg, müsse signalisiert werden, dass junge Entscheider*innen jetzt gebraucht werden. Sonst, befürchtet sie, werden die ersten jungen Engagierten die Region bald wieder verlassen.

Einig sind sich die vier Finsterwalderinnen, dass Netzwerken allein nicht reicht. Netzwerken braucht gemeinsame Vorhaben und Maßnahmen, die man zusammen entwickelt, umsetzt und nachhaltig weiterverfolgt. Sie suchen und wünschen sich Austauschmöglichkeiten mit engagierten Frauen aus der ganzen Lausitz, wobei ihnen sehr wichtig ist, dass keine zusätzlichen Netzwerke entstehen, sondern dass bestehende Netzwerke zusammengebracht werden.

W WIE ENERGIE – WEIBLICHE ENERGIE IN DER LAUSITZ

Die Sonne hat sich bereits hinter dicken Wolken verkrochen, als Pauline und ich nach 3 Stunden wieder im Auto in Richtung Görlitz sitzen – aber ein inneres Strahlen begleitet uns. Wieder zieht die Tagebaulandschaft an uns vorbei. Wir lassen sie ziehen, unterhalten uns aufgewühlt und spinnen unendlich viele neue Pläne für „F wie Kraft“. Die Energie des Tages in Finsterwalde trägt uns. Wir sind fasziniert, was diese Region für eine weibliche Energie hat. Sie scheint ein durch Frauen aufgespürter Energiepark zu sein – ein Energiepark der Zukunft vielleicht? Ist es Zeit für einen neuen Claim?

W wie Weibliche Energie in der Lausitz – verbraucht sie nicht nur, sondern speichert sie!

Stephanie Auras-Lehmann

…konnte nach ihrer Rückkehr nach Finsterwalde keine passende Anstellung finden, so kam ihr die Idee, die Willkommensagentur zu gründen. Sie ist begeisterte Netzwerkerin und kennt die halbe Lausitz. Viele gute Ideen und Vorhaben gibt es für die Lausitz, jedoch verbleiben diese oft in der Ideenphase und es kommt nicht zur praktischen Umsetzung. Außerdem setzt sie sich für mehr Bürger*innennähe von Vorhaben ein – sie möchte neben engagierten Rückkehrer*innen auch die „Bleibefrauen“ erreichen.

Stefanie Richter

… ist Regionalmanagerin der IHK Cottbus in Elbe-Elster. Im Rahmen ihrer Arbeit hat sie gemerkt, dass unternehmerische Frauen starken Gegenwind erfahren. In politischen Gremien müssen Frauen sich stärker durchsetzen, am Verhandlungstisch mit Geschäftspartnern, Wirtschaftsförderern oder Kreditgebern erleben sie durchaus Zurückweisungen. Zur Unterstützung organisiert die IHK regelmäßig Netzwerkveranstaltungen für Unternehmerinnen. Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind neben Kniffen und Tricks eben jener „Durchsetzungszwang“, mit dem Frauen oft konfrontiert sind.

Sandra Spletzer

… arbeitet seit 2017 für Comeback Elbe-Elster und ist dort vor allem für das Brandenburger Netzwerk der Rückkehrerinitiativen Ankommen in Brandenburg zuständig. Das Netzwerk vereinigt Engagierte aus ganz Brandenburg – Wohnungsgesellschaften, Marketingvereine, freie Initiativen, Unternehmerverbände oder Wirtschaftsförderer. Gerade Frauen engagieren sich in diesen Organisationen aktiv für die Förderung von Rückkehr und Zuzug.

Maria Goldberg

… hat sich als zurückgekehrte Selbstständige hier einsam gefühlt und deshalb ein eigenes Netzwerk, die Neopreneurs, gegründet. Sie ist immer noch erstaunt, wie viele Gründer*innen es in der Region gibt. Die Neopreneurs richten sich nicht explizit an Frauen. In der neuen Generation der jungen Gründer*innen begegnen ihr selten Geschlechtervorteile oder gar -diskriminierung. Als Herausforderung sieht sie zurzeit den Umgang mit Mitgliedern an, deren politische Positionen undemokratische Tendenzen zeigen. Das Thema beeinflusst sie in allen Lebensbereichen.

Es ist noch dunkel als Pauline und ich nach Finsterwalde aufbrechen. Vier Frauen sind unser Grund, aus dem 100km entfernten Görlitz nach Finsterwalde zu reisen, um die Finsterwalderinnen endlich persönlich

...

Teil 2 - (Dran)Bleiben

„Kämpfe für die Dinge,

die dir wichtig sind,

aber tue dies auf eine Weise,

die andere dazu bringt,

sich dir anzuschließen.“

(Ruth Bader Ginsburg)

© Anne Isensee

Ich drücke drauf und langsam kommt Licht ins Dunkel. Ich kenne derzeit kein angenehmeres Gefühl, als diesen Schalter zu bedienen und dabei zuzusehen, wie sich die Rollläden langsam nach oben wabern und den Laden in seiner unfertigen Gemütlichkeit erwachen lassen. Ich kicke gekonnt den Türstopper unter den Eingang und lüfte einmal kräftig durch. Eine Routine in einer neuen Art zu Hause. Beides scheint mir in Zeiten von Corona alles andere als selbstverständlich. Ich bin zufrieden. Ich fühle mich privilegiert.

Efeu durch die Institutionen!

Meine letzten fünfzehn Monate in Görlitz lassen sich als aufeinanderfolgende Hochdruckgebiete beschreiben, die fast immer gutes Wetter mit sich brachten. Bis heute müssen aber auch alle mit Hochdruck daran arbeiten, dass das so bleibt. Das Rathaus-Unglück von 2019 konnte in letzter Sekunde durch einen (relativ klassischen) Alleingang der CDU abgewendet werden. Und auch ich musste unter Schmerzen mein Kreuz für die christlich konservative Partei setzen. Wie es dazu kommen konnte, ist mir bis heute kein Rätsel. Ich betrachtete es als natürliche Selbstkasteiung meiner politischen Verantwortung. Ich bin ein Systemkind, das die Bündnisbereitschaft in Deutschland grundsätzlich feiert und für alles andere als selbstverständlich hält. Während Strukturwandel und gesellschaftliche Veränderungen in anderen Demokratien zu scheinbar unaufbrechbaren Verhärtungen führen, halte ich die hiesige Gesprächsbereitschaft und die zivilgesellschaftliche Parkettfähigkeit für einen riesigen Vorteil.

Und diese Prozesse laufen eben nicht ohne Widersprüche, Risiko und Scham. Die lokale Antifa nahm mir im Zuge des zweiten Bürgermeister-Wahlgangs mein schlechtes Gewissen, indem sie den bezeichnenden Slogan: „Antifa heißt heute CDU wählen“ im Netz teilte. Verständlicherweise wurden kurz darauf alle Spuren gründlich verwischt. Der ursprüngliche Post ist heute kaum noch zu finden. Wer sucht, stößt nur auf seitenweise Online-Kritik. Doch meiner Meinung nach ist dieser Ausspruch der lebendige Beweis dafür, dass sich in Ostsachsen nicht Möchtegerns - wie bspw. in meinem ehemaligen Zuhause Berlin Neukölln – gegenseitig bestätigen und verbünden, sondern ganz eigenartige Möchteungerns. Möchteungerns, die trotz aller inneren Widerstände genau das tun, was als letzter, ungemütlicher Weg übrig bleibt. Möchteungerns, die sich nicht vertreten fühlen und als Folge efeumäßig durch die Institutionen wachsen. Möchteungerns, die daraufhin immer wieder an Mauern stoßen, einmal drumherum florieren und vielleicht irgendwann mit dem eigenen Blatt das Darunterliegende unkenntlich machen. Jedenfalls ein Danke an alle Möchteungerns[1], die an Mauern im Wind wachsen und dabei doppelte Breitseite ernten!

Ihre Erfahrungen, Wünsche und Potenziale werden im Strukturwandel oft unterschätzt. Trotz aller Notwendigkeit werden ihre jungen und alternativen Perspektiven kaum bewusst mitgenommen oder in Wert gesetzt. Ein Beispiel: Schon jetzt ist die Hälfte aller Menschen in Görlitz und Bautzen über fünfzig Jahre alt. Dieser gehörige demografische Druck provoziert aus sich heraus die Entwicklung einer Strategie, die jungen und gebildeten Nachwuchs hält bzw. holt. Wie sollen diese Strategien jedoch erfolgreich erarbeitet werden, wenn - wie die eindrückliche Darstellung von Antonia Mertsching beweist - Entscheidungsträger*innen im Strukturwandelprozess (als Durchschnitt auf allen Handlungsebenen) zu 74 % aus Männern, größtenteils über fünfzig, bestehen? No prejudices: Aber mich würde schon interessieren, welche Quellen sie konkret zur Bedarfserhebung nutzen, um junge Frauen wie mich außerhalb ihres Arbeitsplatzes (der mittlerweile überall liegen kann) abzubilden. Mein Vater würde jetzt sagen, es dreht sich eben nicht alles nur um dich, Prinzessin, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ich würde darauf antworten, selbst wenn es eines wäre, hier würde es kaum einer hören.

Achtung Manipulation!

Ich fasse nochmal zusammen: Wenn also 85 Männer gegenüber 22 Frauen über eine nachhaltige Zukunft eines neuen Nachwuchses in dieser Region entscheiden, ohne ihm zuzuhören und daraufhin Milliarden verteilen, dann ist das leider ziemlich unfair und auch einfach nicht erfolgsversprechend.

Das entspricht in etwa der Sinnhaftigkeit eines Vorwurfs, dem rund dreißig Menschen auf der Bürgerratswahl der Innenstadt Ost von Görlitz an einem Abend im November 2019 ausgesetzt waren. Als sich der prunkvolle Saal der KommWohnen GmbH zunehmend mit Kapuzenpullis, bunten Jacken und Nasenpiercings füllte, wuchs die Anspannung im Raum und jemand äußerte ernsthaft den Verdacht, dass wir mit Bussen aus Dresden angereist wären um … naja, um genau was zu tun? Um unrechtmäßig über die Zukunft eines uns fernen Stadtteils mit Themen, die uns null betreffen, zu entscheiden?

Auf dieser Wahl ist nichts anderes passiert, als dass über dreißig junge Menschen aus der Nachbarschaft ihr Recht auf Partizipation in Anspruch genommen haben. Sie waren es satt, dass der verlängerte Arm in den Stadtrat mit Menschen besetzt war, die nicht die Zukunft, wohl aber eine verschrobene Vorstellung von Gegenwart und Vergangenheit vor Augen hatten. Als dann das Ergebnis verkündet wurde und alle rechtskonservativen Kräfte durch drei Frauen und zwei Männer U35 ersetzt wurden, fühlte ich an mir eine bis dahin weitgehend unbekannte und sehr wohlige Selbstwirksamkeits-Gänsehaut hochkriechen. Im Foyer begegnete uns kurz darauf ein Ehepaar Ü60, bedankte sich für unser Engagement und fragte, wo wir unser Bier her hätten. Sie säßen nämlich schon seit zwei Stunden auf dem Trockenen…

In der örtlichen Presse – bei der ich es mir mittlerweile zur Aufgabe gemacht habe, besonders herausragende Artikel zu sammeln – wurden wir daraufhin im Leitartikel über mehrere Seiten als biertrinkende, krawallige Anti-Establishment-Rowdies dargestellt, die die Wahl manipuliert hätten. Auf der Titelseite waren drei ältere Menschen mit einem Transparent vor dem Wilhelmsplatz dargestellt, die im trumpesken Stil ganz einfach und ohne stichhaltige Beweise die Wahl nicht anerkennen wollten. Allein die Tatsache, dass es für eine Manipulation gehalten wird, wenn junge Menschen im Bezirk plötzlich sichtbar werden und ihre Interessen und Wahlrechte in Anspruch nehmen, macht mich einfach nur sprachlos. Sind wir selbst daran schuld?

Wer kümmert sich um die?

Ich sehe natürlich ein, dass unser Auftreten und unsere Ansprüche Andere auch ziemlich sprachlos machen können. Menschen, die seit fünfundzwanzig Jahren mit schlechtem Verdienst, aber ohne Mucksen im gleichen Betrieb arbeiten, die zwölf Stunden pro Tag am besten noch mit Ehepartner*in im eigenen Bistro frittieren, Frauen, die sich tagein tagaus in der Pflege ihren Rücken kaputt machen und statt respektvoller Bewunderung ein „Alter, wieso tust du dir das an?“ von uns ernten, all diesen Leuten fehlt sicher nicht grundlos Verständnis für unsere Realität. Und ehrlich, es tut mir unheimlich Leid, dass all das existiert. Aber es ist verkehrt und ein Trugschluss, wie einige immer noch glauben, dass wir jungen Nichtsnutze uns aus Solidarität auch solchen Zuständen aussetzen sollten. Damit ändert sich nämlich gar nichts. Stattdessen bremsen unsere wachsenden Ansprüche zukünftige Ausbeutung, provozieren bessere (Arbeits-) Bedingungen und machen den Strukturwandel damit zugegebenermaßen ein ganzes Stück komplexer. Denn wie soll man zielgerichtet auf Aussagen wie diese reagieren: „Ja, also wenn‘s möglich ist, würde ich maximal dreißig Stunden die Woche arbeiten. Mein Job und meine Umgebung müssen mich mit Sinn erfüllen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann zieh ich eben weiter. Ich hab auch nichts gegen eine zeitweilige Arbeitslosigkeit. Meine WG, mein Anspruch und mein Lifestyle verlangen nicht viel Cash. Ich bin erst dreißig Jahre jung und Rente bekomme ich so oder so keine! Take that, life is a journey!“.

Neben all den wachsenden Ansprüchen haben wir auch noch tausend unsichtbare Ideen und kein konkretes Ziel. Wir reden immer von Projekten, die dann der Staat oder Europa finanzieren müssen. Wir schaffen kaum Wertschöpfung, zahlen mit unseren halbherzigen Gehältern viel zu wenig Steuern und übernehmen dementsprechend keine gesellschaftspolitische Verantwortung. Der Staat geht den Bach runter, wegen Superreichen und faulen Sozial- und Kulturarbeiter*innen wie mir. Wer kümmert sich denn um das wirklich hart arbeitende Volk?

Arbeitsmoral

Seit ich erwachsen bin, läuft diese Leier meines Vaters als Dauerschleife in meinem Ohr[2]. Der arbeitet seit ungefähr lebenslänglich im selben Betrieb und steht nun kurz vor der Rente. Mein ewiges Suchen, Neuerfinden und Weiterziehen sind ihm ein Dorn im Auge. Dieser Dorn ist nicht nur aufgrund unterschiedlich gebotener und genutzter Chancen in unseren Lebensläufen gewachsen. Er offenbart ebenfalls eine Moral, in der Arbeit um ihrer selbst willen einen unhinterfragbaren Wert besitzt. Und dabei ist es ganz egal, ob die Firma die eigene Arbeitskraft trotz ambitioniertem, gewerkschaftlichem Engagement jahrzehntelang ausnutzt. Es ist egal, dass man keine Zeit und Muße hat, sich darüber Gedanken zu machen, was man sich persönlich Gutes tun oder gönnen würde. Was der persönliche Sinn hinter all dieser verarbeiteten Lebenszeit ist. Hauptsache, man hat am Ende ganz viel gespart, die Familie durchgebracht und Steuern gezahlt.

Letzten Herbst habe ich meinen Vater kurzerhand auf eine Postwachstumskonferenz in Görlitz mitgenommen. Davon schwärmt er heute noch. Wir sind uns dort auf einer ganz neuen Ebene begegnet. Mir wurde bewusst, dass er die grundsätzliche Kritik am System ganz klar teilt. Die aufgezeigten, alternativen Wege jedoch – wie bspw. ein Lieferkettengesetz oder die Gemeinwohl-Ökonomie – hält er für absolut abwegig. Das lässt sich seiner Meinung nach ganz einfach nicht umsetzen. Zu hoher Aufwand, zu ungewisser Output. Ich stelle mir nun die Männer in den Strukturwandel-Gremien vor, die ungefähr dem Alter, der Lebenserfahrung und der grundsätzlichen „Ist-einfach-so!“-Einstellung meines Vaters entsprechen. Sie entscheiden über Wege und Mittel und ich höre ihr Echo jetzt schon in meinen Ohren: „Das ist zu abwegig. Das birgt ungewisses Wachstumspotenzial! Das schafft keine Arbeitsplätze! Das fällt jetzt erstmal unter Wohlfahrt oder ehrenamtliche Daseinsvorsorge!“

Bis irgendein Efeu in diesen Diskurs hereingewachsen ist, ist es vielleicht schon zu spät. Und von den Auswirkungen sind nicht nur wir jungen Menschen betroffen. Sondern z. B. jeder zehnte Erwerbstätige[3], der allein jetzt schon im Landkreis Görlitz, in der Pflege tätig ist. Er[4] wird unter der wachsenden Last im Strukturwandel mit noch größeren Rückenschmerzen und beschisseneren Arbeitsbedingungen konfrontiert sein. Die vielen alten Menschen werden keinen Pflegeplatz bzw. keinen pflegenden Angehörigen mehr finden und zu Hause vereinsamen. Dafür haben wir dann ′ne geile Verwaltungsbehörde, irgendwas mit Wasserstoff und ganz viele Ingenieur*innen wie meinen Vater. Doch auch da wird es einen gehörigen Unterschied geben. Denn im Gegensatz zu ihm, werden es sich die neuen Ingenieur*innen dreimal überlegen (und auch dreimal schneller wieder verschwinden), wenn der Arbeitsplatz und die Umgebung ihren Ansprüchen an eine angemessene Lebensqualität widersprechen.

Wir stechen in See!

Meine Lebensqualität, mein Nest und meinen Hafen habe ich nun im ahoj gefunden. Wenn ich morgens auf den Schalter drücke und sich die Rollläden langsam nach oben wabern, dann erwacht ein Raum aus dem Schlaf, der meinen schrecklichen, jungen Ansprüchen an einen sinnerfüllenden Arbeitsplatz genau entspricht. Hier kommen Menschen zusammen, die an ihren Gründungsideen basteln. Ideen, die nicht in erster Linie das größte Wachstum und sprudelnde Steuereinnahmen versprechen. Aber die einen Mehrwert für das Gemeinwohl besitzen. Hier nehmen sich Menschen die Zeit, die sie brauchen, sie zweifeln, probieren aus, tüfteln ohne Druck. Ich gucke dabei zu, moderiere und trage es in die Öffentlichkeit. Meine Freund*innen aus Berlin sind dann immer ganz angetan und sagen: „Mensch, sowas gibt’s in Görlitz?“.

Wie schön wäre es, wenn sie verstehen würden, dass das alles andere als abwegig ist. Und dabei trotzdem erkennen, dass die Gründer*innen hier unter anderen Bedingungen in See stechen. Etwas weniger privilegiert und selbstverständlich, in einem anderen Tempo, als zarter Efeu an einer Mauer.

[1] Ich möchte vorsichtshalber erwähnen, dass ich in dieser persönlichen Definition alle Antidemokrat*innen, Querdenker*innen, Corona- u. Holocaustleugner*innen, selbsternannten Freiheitskämpfer*innen bzw. Wissenschaftler*innen kategorisch ausschließe.

[2] Wer der Sächsischen Zeitung auf facebook folgt, findet sie auch in jedem zweiten Kommentar, der sich kulturellem oder zivilgesellschaftlichem Engagement junger Menschen in der Stadt widmet.

[3] Vgl. Fuchs, Michaela. Richter, Bernd. Sujata, Uwe. & Weyh, Antje (2018): Der Pflegearbeitsmarkt in Sachsen. Aktuelle Situation und zukünftige Entwicklungen. Nürnberg

[4] Oder besser „Sie“. Rund 85 % der Beschäftigten in der Pflege sind Frauen, vgl. Freifrau von Hirschberg, Kathrin-Rika. Hinsch, Jutta. & Kähler, Björn. (2018): Altenpflege in Deutschland. Ein Datenbericht 2018. Hamburg

Lisa W...

... hat ihre Arbeit, ihren Partner und ihre Freund*innen in Berlin gelassen, um der Großstadt endgültig den Rücken zu kehren und in Görlitz "Management sozialen Wandels" zu studieren. Im Lausitzdrama in drei Akten berichtet sie über ihr Ankommen, Bleiben und Gehen. Zu finden auf Instagram unter

helga_wolke

Anne Isensee...

... ist Animatorin und Regisseurin für Animations-Kurzfilme und Musik Videos aus Berlin. Sie studierte Animation an der Filmuniversität Babelsberg und der École nationale supérieure des arts décoratifs Paris. Seit 2020 studiert sie als Fulbright-Stipendiantin an der School of Visual Arts New York im Master Computer Arts. Ihre Kurzfilme "Megatrick", "Ich Will" und "1 Flasche Wein" werden auf Internationalen Festivals gezeigt.

https://www.anneisensee.com/ | https://vimeo.com/user41831769

Teil 2 - (Dran)Bleiben

„Kämpfe für die Dinge,

die dir wichtig sind,

aber tue dies auf eine Weise,

die andere dazu bringt,

sich dir anzuschließen.“...

Anfang 20 und gerade aus der Lausitz weggezogen. Kommt man jemals wieder? Unsere Autorin hat sich in ihrem Freundeskreis umgehört.

von Hanna Scheudeck

"Statt sich als 'Unbezahlbarland' oder Ähnliches anzupreisen wäre es ehrlicher zu sagen: Wir haben hier Probleme und wir brauchen Euch, um sie zu lösen."

Foto: Dim Hou

Jedes Jahr zu Weihnachten sind sie wieder versammelt. Wenn die Freundinnen und Freunde, mit denen ich meine Jugend im Kreis Bautzen verbracht habe, zu Besuch kommen, dann ist die Region wieder lebendig für mich. So geht es den anderen auch. Wir reden dann darüber, wie es wäre, wieder heimzukehren nach dem Studium. Doch wer macht den ersten Schritt? Allein will niemand in der Lausitz leben. Zu vage sind die Chancen, auf neue Menschen zu treffen, mit denen man seine Zeit verbringen möchte. Wenn ich zurückkehren will, muss ich wohl mein soziales Umfeld mitnehmen - oder einen Teil meines Soziallebens verzichten.

Wenn ich mir meine Zukunft vorstelle, würde ich mir wünschen, dass darin wieder die Lausitz vorkommt. Vielleicht habe ich auch mittlerweile eine romantisierte Vorstellung von der Gegend, weil ich zu lange weg war. Je konkreter ich es mir vorstelle, umso weiter rückt diese Zukunft in die Ferne. Umso stärker kehren die Erinnerungen zurück an das stundenlange Warten auf den Bus und das frustrierende Freizeitangebot.

In Bautzen gibt es keinen Club in dem ich mit meinen Freundinnen und Freunden ausgehen könnte. Und die wenigen Bars in der Stadt werden kaum von Jugendlichen besucht. Dann wird mir wieder bewusst, dass soziales und kulturelles Angebot in der Region nur zustande kommt, wenn die Menschen sich selbst darum kümmern. Die schier endlosen Möglichkeiten, in der Großstadt seine Abende zu verbringen, können überfordern. Doch für mich haben sie auch ein großes Stück Freiheit bedeutet, auf das ich nicht so schnell wieder verzichten möchte.

Wenn Du studieren willst, musst Du weg

Ich bin 2019 wegen meines Studiums nach Dresden gezogen. Das war keine bewusste Entscheidung gegen die Lausitz, eher eine logische Konsequenz: Wenn Du studieren willst, musst Du weg! Die Lausitz zu verlassen war der natürliche Verlauf der Dinge. Alle meine Freundinnen und Freunde machten es genauso. In meinem alten Wohnort kenne ich nun kaum noch Menschen in meinem Alter – sie alle sind fortgegangen. Nicht nach New York oder Paris – eher nach Leipzig oder Dresden. Ein paar wenige hat es auch nach Berlin verschlagen.

In der Großstadt haben sie gefunden, was in unserer Region unvorstellbar war: Anonymität, ein lebendiges Sozialleben und eine Zukunftsperspektive. Sie sind weg gegangen, um tätowieren zu lernen, bei der Friseurausbildung nicht nur Haarschnitte für Frauen gehobenen Alters machen zu müssen oder in eine lebendige Musikszene eintauchen zu können. Ich bin gegangen, um Internationale Beziehungen zu studieren. Da war klar, das kriege ich in der Lausitz nicht. Und nutzen kann ich es dort auch nicht. Die Region bot mir keine Perspektive.

Jeder, der geht, hinterlässt eine Lücke

Ich war schon früh politisch engagiert, zunächst in der Geflüchtetenhilfe, später organisierte ich Demonstrationen gegen Neonazis in Bautzen. Das wollte ich nicht aufgeben. Die Neonazis sind schließlich auch immer noch da. Anfangs kam ich häufig nach Hause, um an Treffen teilzunehmen oder Veranstaltungen zu planen. Doch mit der Zeit wurden die Leute, die ich dort kannte, weniger.

Während die Menschen zu den fremdenfeindlichen Pegida-Demos nach Dresden strömten, brannte in Bautzen der Husarenhof. Das politisierte mich. In so einer Gesellschaft wollte ich nicht leben. Mit 14,15 Jahren hatte ich das Gefühl, wenn ich es nicht anpacke, dann macht es niemand. Das ist der Vorteil in einer Stadt wie Bautzen. Jede einzelne, die sich einbringt, kann eine Wirkung erzielen. Umgekehrt heißt das aber auch: Jeder, der geht, hinterlässt eine Lücke.

Daraus ergibt sich eine Verantwortung, die unter meinen Freundinnen und Freunden durchaus Thema ist. Die meisten bevorzugen Engagement in der Provinz, wo die eigene Arbeit so dringend gebraucht wird. Wir fühlen uns mit der Region noch immer verbunden und wollen sie ein Stück besser machen.

Blumige Selbstdarstellung nervt

Das geht natürlich nicht allen so. Einige aus meinem alten Freundeskreis statten der Lausitz nur einen Besuch ab, wenn es sich nicht vermeiden lässt und auch das nur mit einem mulmigen Gefühl. Wir alle haben erfahren, was es bedeutet, in einem Umfeld zu leben, das ein Nährboden für Rechtsextremismus ist. Für uns ist das nicht einfach ein Image, das der Osten Sachsens von irgemdwem aufgedrückt bekommt, sondern erlebte Realität. Wir wissen, dass Fremdenfeindlichkeit in unseren lauschigen Wohnorten immer wieder aufflammen kann und wir finden es unbegreiflich, dass das unter den Teppich gekehrt wird, statt es offen anzusprechen. Mich stört die blumige Selbstdarstellung der Lausitz, die in Imagekampagnen und Rückkehrerwerbung zum Ausdruck kommt. Statt sich als „Unbezahlbarland“ oder Ähnliches anzupreisen, wäre es ehrlicher zu sagen: Wir haben hier Probleme und wir brauchen Euch, um sie zu lösen.

Die Lausitz wirbt bei Leuten meiner Generation, dass wir zurückkehren sollen. Ich kann damit wenig anfangen. Vielleicht wäre es schlauer den jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, dass sie die Lausitz gar nicht erst verlassen müssen. Dass sie in der Region bleiben können, weil ihr Studiengang auch in Görlitz oder Cottbus angeboten wird. Dass auch Bautzen eine Universität bekommt. Dass es mehr als eine Möglichkeit gibt, einen schönen Abend zu verbringen, und man danach auch noch nach Hause kommt. Dann werden die Versuche der sächsischen und brandenburgischen Dörfer und Kleinstädte, junge Menschen zur Rückkehr in die Lausitz zu bewegen vielleicht tatsächlich Erfolg haben. Dann wäre der Weg zurück kürzer und die Entscheidung leichter.

Hanna Scheudeck...

... 23, ist im Kreis Bautzen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Seit 2019 lebt sie in Dresden und studiert Internationale Beziehungen an der Technischen Universität.

Dieser Beitrag...

... erschien am 17.02.2023 in der Neue Lausitz - dem Magazin für tiefgründigem, analytischem und kritischem Journalismus mit Fokus auf die Transformationsprozesse in der Lausitz. Ihr wollt weiterlesen? Alle Infos findet ihr unter Neue Lausitz - Das Leitmedium für den Wandel

Anfang 20 und gerade aus der Lausitz weggezogen. Kommt man jemals wieder? Unsere Autorin hat sich in ihrem Freundeskreis umgehört.

von Hanna Scheudeck

...

Wie sehen zeitgemäße Arbeitsformen aus, die den agilen Anforderungen unserer VUCA-Welt (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) und den Ansprüchen der Generation Y nach Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben entsprechen? Ein Text von Vivien Eichhorn, Wertewandel e. V.

Laut einer auf Statista veröffentlichten Umfrage legen 48% der Befragten bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers sehr viel Wert auf gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Familienfreundlichkeit wird damit nach dem Betriebsklima zum zweitwichtigsten Faktor der Arbeitgeberattraktivität. Hier setzt das Programm „Triple A – Arbeitgeber-Attraktivität durch flexible Arbeitsmodelle” der gemeinnützigen Organisation “Wertewandel – soziale Innovationen und demokratische Entwicklung e.V.” an. Das Projekt fördert kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in der Lausitz, die durch den Strukturwandel und die damit einhergehenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt vor großen Herausforderungen stehen. Für die Unternehmen stellen Personalrekrutierung und -bindung die wichtigsten Zukunftsinvestitionen dar, da ihr Erfolg immer stärker von den Mitarbeitenden, deren Qualifikationen, Kompetenzen und ihrer Innovationsfähigkeit abhängig sein wird.

“Auch wir als Projektträger in der Lausitz stellen uns die Frage: Wie attraktiv sind wir als Arbeitgeber?”, sagt Corry Kröner vom Wertewandel e. V.“ Als wir uns vor etwa vier Jahren über unsere Vorzüge als Arbeitgeber Gedanken machten, war schnell klar: zum einen sind es die innovativen Themenfelder, in denen wir arbeiten, zum anderen bieten wir unseren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen wir durch flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten. Zudem beobachten wir, dass sich vorrangig hochqualifizierte Frauen auf unsere Stellenausschreibungen bewerben. Sie wollen an relevanten Zukunftsthemen mitarbeiten und das mit ihrem Privatleben vereinbaren können. Hinzu kommt, wir haben uns bewusst für Agilität und Selbststeuerung von Mitarbeiter*innen und Teams entschieden.

Als Organisation reagieren wir damit einerseits auf die hochdynamische und volatile Arbeitswelt. Andererseits bedeutet es, das agile Mindset in unserer Organisation zu fördern und zu leben. Ziel ist es, autonomes und selbstbestimmtes Arbeiten als zentralen Wert ins Unternehmen zu tragen. Dies trifft den Zeitgeist und damit lässt sich erklären, warum wir trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein attraktiver Arbeitgeber für die Generation Y und für Frauen sind. Wir sind stolz, Unternehmen in der Lausitz weiterzuentwickeln und sie dabei zu unterstützen, sich zukunftsorientiert aufzustellen.” Im Rahmen des ESF Bundesprogramms „Fachkräfte sichern und Gleichstellung fördern“ begleitet Wertewandel e. V. schon seit mehreren Jahren KMU in der Lausitz, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein gleichstellungsorientiertes Personalmanagement einzuführen, den Anteil von Frauen zu erhöhen und Voraussetzungen für bessere Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen zu schaffen. “Durch Einführung einer auf die Lebensphasen der Beschäftigten abgestimmten Personalpolitik, die sowohl die Bedarfe der Unternehmen als auch der Beschäftigten berücksichtigt, werden Frauen und Männern während und nach der Familien- und Elternzeit persönliche und berufliche Entwicklungen ermöglicht”, erklärt Corry Kröner. Im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter*innen müssen Unternehmen der Lausitz heute ihre Wettbewerbsvorteile kennen und die Attraktivitätsmerkmale transparent nach außen tragen.

Ein positives Beispiel für heute erforderliche Veränderungsprozesse ist die Little John Bikes GmbH aus Dresden, eines der teilnehmenden Unternehmen im “Triple A – Projekt“. Das Traditionsunternehmen ist im Bereich des Fahrradeinzelhandels tätig und beschäftigt heute 246 Mitarbeiter*innen in bundesweit über 30 Filialen, darunter mehrere Filialen in der Lausitz. Ivonne John ist Unternehmerfrau und arbeitet von Beginn an im Familienbetrieb mit. Begonnen hat sie in der Buchhaltung, später wechselte sie in den Einkauf.

Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, brachte sie manchmal auch an ihre Grenzen. Anfangs arbeitete Sie in Vollzeit und absolvierte “nebenbei” noch eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. 2004 wurde sie zum ersten Mal Mutter und blieb ein Jahr zu Hause. Anschließend stieg sie in Teilzeit wieder in den Familienbetrieb ein. Die Firma expandierte weiter. 2011 kam dann ihr zweites Kind. Ursprünglich wollte Ivonne John vorübergehend ganz aus dem Unternehmen ausscheiden, aber in Zusammenarbeit mit dem Einkaufsleiter entwickelte sie ein für sich und das Unternehmen passendes Teilzeitmodell. Sie wechselte den Bereich, reduzierte bewusst ihre Stundenzahl auf 20 Stunden und arbeitet öfter mobil, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Damit konnte sie ihre familiären mit den beruflichen Bedürfnissen verbinden und dem Unternehmen bleibt eine erfahrene Mitarbeiterin erhalten. “Prinzipiell ist unsere Branche männerdominiert”, berichtet Ivonne John. “In unserer Verwaltung ist das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitenden ausgeglichen. Im Bereich Verkauf und Werkstatt leider nicht. Da besteht noch sehr viel Potenzial. Wir als Unternehmen sind der Überzeugung, dass Frauen inhaltlich andere Ansätze und Denkweisen mitbringen und deshalb stets daran interessiert, diese auch zu fördern. Ein aktuelles Beispiel ist die Einstellung unserer ersten FilialleiterIn in Güstrow. Wir wollen Frauen die Möglichkeit bieten, wieder in die Erwerbstätigkeit zu treten.” Ein gutes Beispiel und ein wichtiges Handlungsfeld für eine Politik der Chancengleichheit im Unternehmen.

Wertewandel e. V. begleitet ein anderes Unternehmen derzeit im Rahmen des Projekts „Triple A“ den Aufbau und die Gründung eines unternehmensinternen Frauennetzwerkes. Es soll Frauen auf dem Weg zu Führungspositionen Mut machen und ihnen Erfahrungsaustausch und Unterstützung bieten, denn noch gibt es viele Aspekte, die es zu verbessern gilt. So beispielsweise das Aufbrechen von Stereotypen. Noch immer wird in Unternehmen häufig in traditionellen Geschlechterrollen gedacht. Stereotype sind oft noch tief im Berufsalltag eingegraben. Für eine Veränderung werden Rollenvorbilder benötigt. Das können Männer sein, die Elternzeit in Anspruch nehmen oder Frauen, die Führungspositionen in männerdominierten Branchen übernehmen. Die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung „Wer gewinnt? Wer verliert?“ zeigt, dass gerade Mütter in Bezug auf Chancen und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt das Nachsehen haben. Bei ihnen führen Kinder immer noch zu einer deutlichen Minderung des Lebenserwerbseinkommens, wogegen sich das bei Vätern nur gering auswirkt. Weder Frauen noch Männer sollen sich zwischen Beruf und Privatleben entscheiden müssen. Ziel der Arbeitgeber muss es sein, die Bedürfnisse von Mitarbeitenden in ihren Lebensphasen zu erkennen und entsprechende Angebote zu entwickeln. Jedes Unternehmen sollte sich daher mit lebensphasenorientierter Personalpolitik auseinandersetzen.

Als Projektinitiator und -träger von „Triple A“ ist Wertewandel e. V. stark daran interessiert, KMU aus der Lausitz in den Fokus zu stellen, Frauen aus diesen Unternehmen zu begleiten und sie in ihren Kompetenzen zu fördern. Ab Januar 2021 startet der zweite Durchgang in diesem Projekt, an dem auch Unternehmen teilnehmen werden, die bereits teilweise frauengeführt sind.

Wir bedanken uns bei Ivonne John von Little John Bikes und bei Corry Kröner vom Wertewandel e. V. für das Gespräch.

Vivien Eichhorn…

… arbeitet seit 2016 als Projektmanagerin bei Wertewandel e. V., u .a. für das Bundesprogramm BIWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier) im Handlungsfeld „Stärkung der lokalen Ökonomie“. In Zusammenarbeit mit der BTU Cottbus-Senftenberg aus dem Fachgebiet Stadtmanagement führte sie Primärforschung zum Kaufverhalten in Weißwasser durch, organisierte Prozessberatungen in KMU und Vernetzungsveranstaltungen.

Wertewandel – Soziale Innovation und demokratische Entwicklung e. V….

… realisiert Projekte in den Bereichen Stadt- und Regionalentwicklung, Fachkräftesicherung und Bildung/Qualifizierung, Innovationsförderung und Stärkung der Zivilgesellschaft.

Weitere Informationen zum Projektträger finden Sie unter: www.wertewandel-verein.de

Wie sehen zeitgemäße Arbeitsformen aus, die den agilen Anforderungen unserer VUCA-Welt (volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig) und den Ansprüchen der Generation Y nach Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

...

Wie war es für Euch, in die Lausitz zurück zu kommen?

Was gefällt Euch hier gut?

Und was ist so richtig blöd?

Was würdet ihr gern ändern?

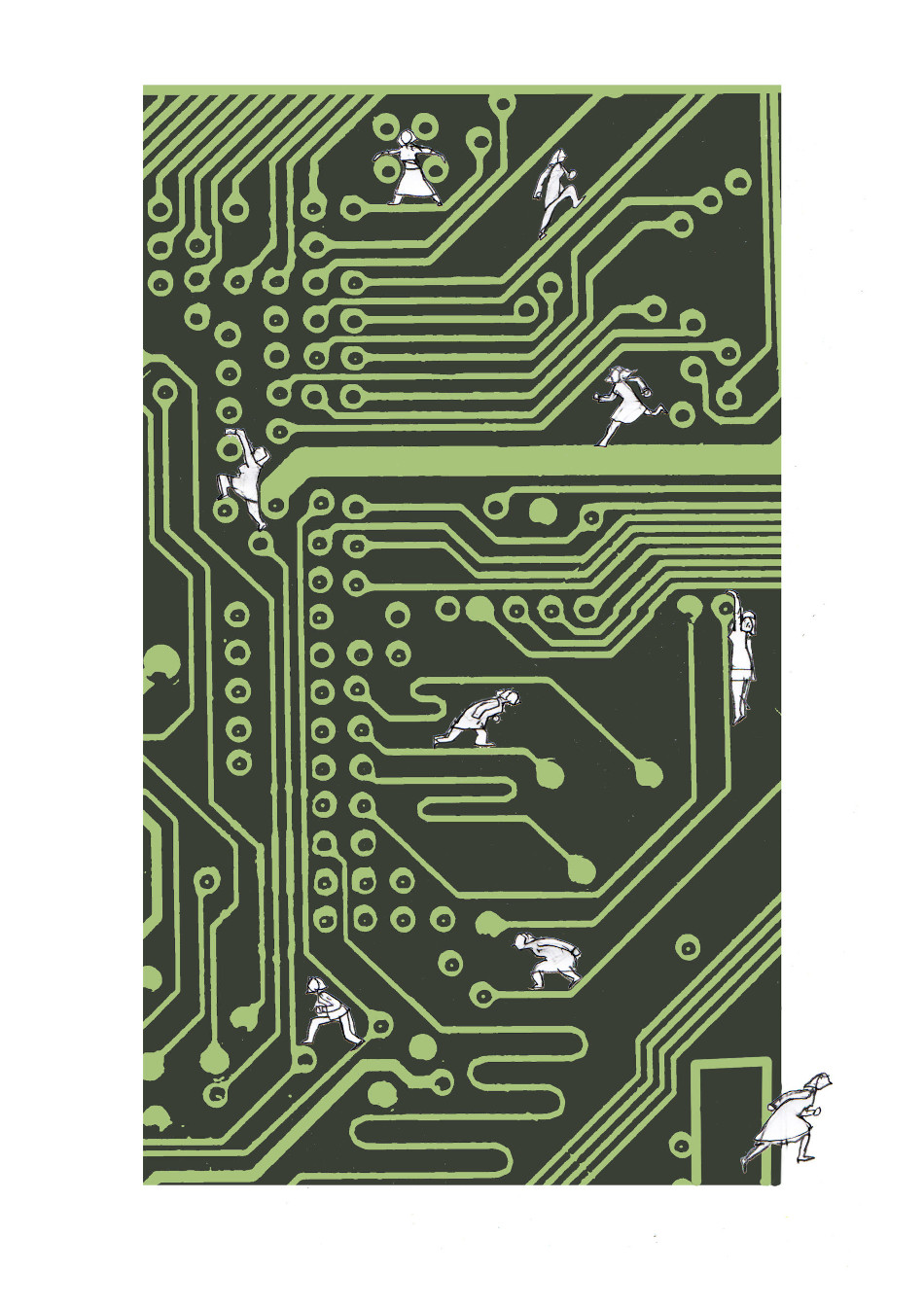

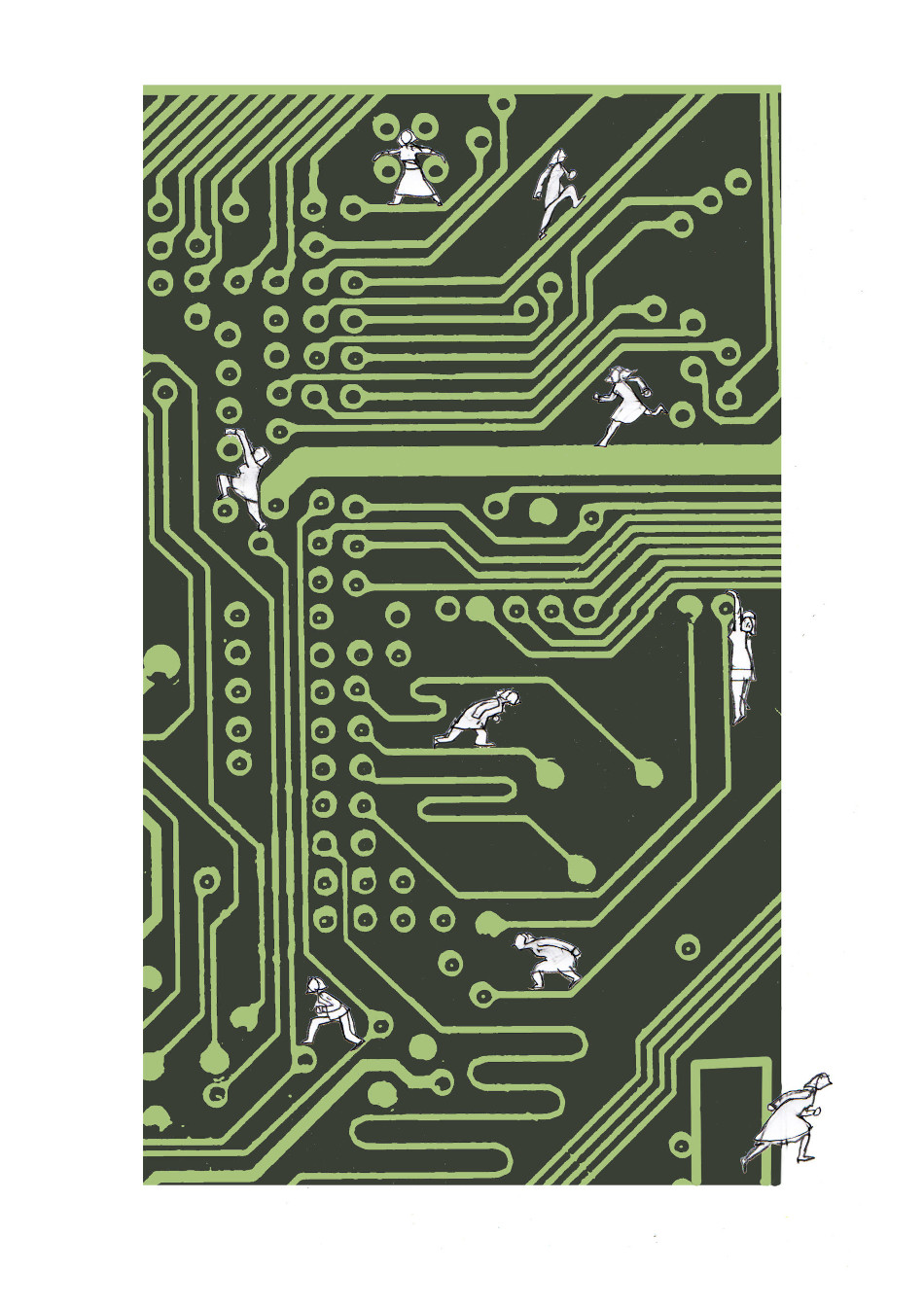

Sabine Euler schildert uns in ihrer Karikatur, wie es sich manchmal anfühlen kann, als junge, gut ausgebildete Frau in die Oberlausitz zurückzukehren.

Was ist Eure Meinung?

Schreibt uns an redaktion@fwiekraft.de oder auf Facebook an https://www.facebook.com/FwieKraft/

Wie war es für Euch, in die Lausitz zurück zu kommen?

Was gefällt Euch hier gut?

Und was ist so richtig blöd?

Was würdet ihr gern ändern?

Sabine Euler schildert uns in ihrer Karikatur, wie es sich manchmal

...

Wie sich zwei junge Lehrerinnen für Schule in der Lausitz einsetzen

Im ländlichen Raum der Lausitz herrscht Lehrer*innenmangel, gerade für junge Menschen ist die Arbeit dort oft nicht attraktiv. Manche sind allerdings überzeugt, dass sie gerade hier etwas bewirken können.

Julia und Anne Schaffhirt, beide 26, könnten das erwachsengewordene Zwillingspaar aus einer Teenie-Fernsehserie sein. Die beiden tragen die gleiche markante Brille, beide haben sich entschieden, Lehrerinnen zu werden und beide dafür, in den ländlichen Raum der Lausitz zurückzukehren. Nicht weil sie mussten, sondern weil ihnen die Lausitz am Herzen liegt.

Damit sind sie die Ausnahme: 2020 gaben 70 Prozent der neueingestellten Lehrer*innen in Sachsen als Einsatzwunsch Leipzig oder Dresden an.[1] Außerhalb dieser Großstädte werden in Sachsen eigentlich überall Lehrer*innen gesucht. In Bautzen sind mehr als 100 Vollzeitstellen zu besetzen, Bewerbungen gibt es nur 44. In Chemnitz kommen auf 185 Stellen gerade einmal 67 Bewerber*innen.[2] Speziell Stellen an Grund- und Förderschulen bleiben häufig offen.

Julia und Anne haben auch dieselbe Fächerkombination studiert: Mathe und Deutsch. Dadurch verbrachten sie auch während ihres Studiums in Dresden viel Zeit zusammen. „Wir haben es immer als sehr positiv wahrgenommen und wertgeschätzt, dass wir so viel zusammen machen können“, erzählt Julia.

Doch jetzt hat es die beiden Schwestern an verschiedene Orte verschlagen – wenn auch nicht weit voneinander entfernt: Julia arbeitet inzwischen an einem Gymnasium in Zittau – gerade noch als Referendarin, sie hofft aber, auch danach dort bleiben zu können: „Es ist nie ganz absehbar, wohin man als Lehrerin kommt, aber hier sieht es nicht schlecht aus“, sagt sie. Anne lebt in Görlitz und unterrichtet an einer Berufsschule in Löbau.

Bildungspolitik in Sachsen

Im Deutschlandvergleich erhält Schule in Sachsen regelmäßig Bestnoten. Vor allem im Bildungsmonitor belegt das ostdeutsche Bundesland seit Jahren unangefochten Platz 1.[3] Besonders gelobt wird die gute Förderinfrastruktur, zum Beispiel durch einen hohen Anteil von Grundschüler*innen in Ganztagsbetreuung. Negativ fällt dafür auf, dass der Anteil der Schulabbrecher*innen deutlich höher ist als im Bundeschnitt und dass relativ viele Schüler*innen von den Regelschulen ausgeschlossen und auf Förderschulen geschickt werden.

Trotzdem muss das Thema Bildungsgerechtigkeit weitergedacht werden, meint Anne. Der Schultyp entscheide viel zu sehr über die Zukunft von Schüler*innen. „Gesamtschulen könnten da helfen“, sagt sie. Sowohl sie als auch ihre Schwester setzen sich für mehr Bildungsgerechtigkeit ein. Dafür müsse Schule offener werden: Offener für verschiedene Bildungsbiografien und unterschiedliche soziale Herkunft. „In vielen Köpfen gibt es nur einen richtigen Weg: das Abitur“, sagt Julia. „Aber wir müssen auch wieder mehr vermitteln, dass eine Ausbildung genauso wertvoll ist“. Es gebe schon viele gute Konzepte, um Strukturen in Schulen zu verändern, aber gerade auf dem Land seien sie schwer umzusetzen.

Rückkehren und unterrichten

Nach dem Studium zurück in die Lausitz zu kommen war für die beiden Schwestern beinahe selbstverständlich. „Familie spielt für uns eine große Rolle“, sagt Anne. Sie seien beide sehr mit den Menschen und der Region verbunden. Julia denkt noch weiter. „Wenn alle weggehen, dann bleibt hier doch nichts mehr“, sagt sie. „Es muss doch auch Menschen geben, die sich dem entgegenstellen“. Man könne viel erreichen in der Lausitz, die Region sei schön und lebenswert. „Auch wenn Leute uns besuchen kommen, stellen sie immer fest, dass es hier schön ist“, sagt Anne. Den Beiden ist aber auch klar, dass nicht jede*r diese Entscheidung so einfach treffen kann. „Als Lehrerinnen gehören wir in diesem Sinne auch zu einer privilegierten Berufsgruppe“, meint Julia. Denn natürlich gibt es für sie überall Arbeit, auf dem Land sind sie besonders gefragt.

Den Zwillingsschwestern sind aber auch die Herausforderungen der Region bewusst: „Ohne Auto kommt man hier nicht weg“, stellt Anne fest. Bei vielen ihrer Schüler*innen ist eine Dreiviertelstunde Anfahrtsweg zur Schule normal, genauso wie teilweise lange Wartezeiten auf den Bus.

Beide Schwestern lieben ihren Job, aber nicht immer bleibt aus Julias Sicht genug Zeit im Stundenplan, um sich mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen zu beschäftigen. Auch statistisch gesehen scheinen sich viele Lehrer*innen überhaupt nicht auf das Unterrichten von Politik vorbereitet zu fühlen: In einer Studie der Bertelsmann-Stiftung gaben nur 16 Prozent der Lehrer*innen an, sich während ihres Studiums intensiv mit Demokratie-Bildung beschäftigt zu haben. 95 Prozent gaben an, die Vermittlung von Demokratie habe im Schulunterricht eine untergeordnete Rolle.

Das Problem mit dem mangelnden Politikunterricht, das die beiden Lehrerinnen ansprechen, ist gerade in Sachsen eklatant: Nach einem Sachstandsbericht des Bundestags von 2016 gibt es in keinem anderen Bundesland so wenige Stunden verpflichtenden Politikunterricht wie hier.[4] Schüler*innen, die einen Hauptschulabschluss machen, haben im Schnitt weniger als 50 Stunden und auch bis zum Abitur sind weniger als 200 Stunden Politik vorgesehen. Das ist weniger als die Hälfte des deutschen Mittels. Allerdings legt eine Studie aus dem vergangenen Jahr nahe, dass sich die Situation zumindest an Gymnasien inzwischen etwas verbessert hat[5].

Eine mögliche Folge davon, dass demokratische Werte nicht genügend vermittelt werden, spüren die beiden Schwestern in ihrem Alltag an den Schulen der Lausitz: Rechtsextremismus ist ein Problem. Sowohl verfassungsfeindliche Symbole als auch Äußerungen tauchten immer wieder auf, meint Anne. „Ich glaube, Schulen müssen da noch stärker in der Aufklärung aktiv sein“.

Dass es an Sachsens Schulen ein Problem mit rechtem Gedankengut gibt, ist gut dokumentiert. 105 rechtsmotivierte Straftaten gab es dort 2019, die Tendenz ist seit Jahren steigend.[6] Unter den Vorfällen waren rechtsextreme Schmierereien, rassistische Klassenchats sowie Propaganda-Material der NPD Jugendorganisation.

Gerade Schüler*innen, die aus Haushalten mit demokratiefeindlichem Gedankengut kommen, müssen noch besser abgeholt werden, meinen die Zwillinge. „Aber zwei Stunden Gemeinschaftskunde pro Woche sind dafür zu wenig“, sagt Anne. Auch um sich aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Hassrede zu stellen, reiche die Zeit nicht. „Die meisten meiner Schüler*innen würden wohl noch immer sagen, es gibt nur zwei Geschlechter“, ergänzt sie.

Aktiv mitgestalten und etwas bewirken

Nicht nur im Schulunterricht wollen Anne und Julia sich für die Region einsetzen – beide sind seit Jahren ehrenamtlich aktiv. Schon eines ihrer ersten ehrenamtlichen Projekte hatte mit Schule zu tun: Mit einer Filmgruppe drehten sie einen Film über Schulschließungen in der Lausitz. „Das Interesse für Bildung und Bildungspolitik war auf jeden Fall schon immer vorhanden“, sagt Julia dazu.

Als junge Lehrerinnen sind sie nun näher an den Folgen von Bildungspolitik dran als je zuvor – und beide haben noch genug Idealismus, um sich für die Zukunft eine andere Form von Schule zu wünschen. „Schule muss neu gedacht werden“, meint Anne. „Besonders die frühe Einteilung von Kindern hinsichtlich ihrer Lernbegabung und das Verteilen auf unterschiedliche Schultypen reproduziert soziale Ungerechtigkeit."

Viel Zeit investieren sie in ihre ehrenamtliche Jugendarbeit bei der evangelischen Kirche. „Gerade müssen wir aber ein bisschen kürzertreten“, erklärt Anne. „Der Berufseinstieg als Lehrerin ist echt anstrengend“. Trotzdem planen und koordinieren die Zwillinge noch immer fleißig für die evangelische Bezirksjugend der Region.

Sich als junge Frauen in eher konservativen, kirchlichen Strukturen zu engagieren, sehen sie nicht als Hindernis, sondern viel mehr als Herausforderung und Chance, denn mit ihrem Engagement können sie beeinflussen, wie Kirche zum Beispiel mit Geschlechterfragen umgeht. So setzen sie sich in verschiedenen kirchlichen Gremien unter anderem dafür ein, dass Gleichberechtigung dort auf der sprachlichen Ebene einen Platz hat. „Ich habe das Gefühl, dass wir hier in der Kirche aktiv gestalten können und dass das auch gefragt ist“, sagt Julia. Darum und weil sie gerne die praktischen Ergebnisse ihrer Arbeit sehen, engagieren sich die Beiden lieber hier als in der Parteipolitik.

Auch wenn die Herausforderungen für Schule auf dem Land in den nächsten Jahren wohl eher größer als kleiner werden sind die Zwillinge sicher, dass ihre Arbeit etwas bewirkt. „Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist jeden Tag neu“, sagt Julia. „Und es gibt mir sehr viel, die Menschen dabei begleiten zu dürfen“.

Fotos: privat

Lisa Kuner...

...ist freie Journalistin, sie schreibt für die FAZ über Bildung, für Perspective Daily über den Osten und würde am liebsten aus Brasilien von sozialer Ungleichheit erzählen. Außerdem studiert sie Nachhaltige Entwicklung in Leipzig. Einen Überblick über ihre bisherigen Veröffentlichungen gibt es hier: https://www.torial.com/lisa.kuner

[1] https://www.mdr.de/sachsen/lehrer-einstellungen-neues-schuljahr-100.html

[2] https://www.news4teachers.de/2020/01/was-sich-die-ostdeutschen-laender-gegen-den-lehrermangel-einfallen-lassen/

[3] https://www.bildung.sachsen.de/blog/index.php/2019/08/15/bildungsstudie-sachsen-hat-bestes-bildungssystem/

[4] https://www.bundestag.de/resource/blob/487700/d782a1c792d2e8b02d26a25ffb1b0835/wd-8-077-16-pdf-data.pdf?fbclid=IwAR0xD8ToSxHH2GvROn1EnbDbsblLrUO2xZxRsDp1MibWYkCQPGdE5Un7Ydc

[5] https://pub.uni-bielefeld.de/download/2941780/2943402/Ranking_Politische_Bildung_2019_final_1.pdf

[6] https://www.mdr.de/sachsen/politik/rechte-straftaten-an-schulen-100.html

Wie sich zwei junge Lehrerinnen für Schule in der Lausitz einsetzen

Im ländlichen Raum der Lausitz herrscht Lehrer*innenmangel, gerade für junge Menschen ist die Arbeit dort oft nicht attraktiv. Manche sind

...

Michaela Heidig stellt sich vor

Foto: Michaela Heidig

Mein Name ist Michaela Heidig. Ich betreibe ein Spracheninstitut, in dem ich individuelle Kurse, z.B. für Englisch, Polnisch, Deutsch als Fremdsprache und viele andere Sprachen sowie Übersetzungsleistungen anbiete.

Aus zweierlei Gründen möchte ich, dass mein Unternehmen in der Region sichtbarer wird: zum einen liegt mir das Thema Sprache sehr am Herzen, damit wir gut miteinander reden, auch in einer fremden Sprache, und damit offener und toleranter gegenüber Neuem werden. Damit wird auch unsere eigene kleine Welt ein Stück größer, bunter und es eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten.

Zum anderen möchte ich als Unternehmerin sichtbarer werden, um anderen Frauen Mut zu machen und zu zeigen, dass eine Vereinbarkeit von Familie und Karriere durchaus möglich ist und man in relativ kurzer Zeit viel erreichen kann. Seit knapp zwei Jahren bauen mein Partner und ich ein altes Bauernhaus auf dem Dorf aus, in dem später auch das Spracheninstitut verortet sein soll. Wir haben beide ein Kind und auch zwei gemeinsame Hunde. Zeitgleich konnte ich den Umsatz meines Unternehmens um jeweils knapp 70% pro Jahr steigern und zahlreiche neue regionale Firmen und Universitäten aus ganz Deutschland als Auftraggeber gewinnen.

Ich bin übrigens immer auf der Suche nach tollen Sprachtrainerinnen und Übersetzerinnen. In diesem Jahr möchte ich mein 5-köpfiges Team gern vergrößern, weil wir unsere Kapazitätsgrenzen erreicht haben.

Michaela Heidig…

… ist beeidigte Dipl.-Übersetzerin für Englisch sowie Trainerin für Englisch und Polnisch. Sie betreibt das Spracheninstitut Kommunikeet in Markersdorf.

Michaela Heidig stellt sich

...

Ich schaue in dein Gesicht und versinke in den müden Augen, die von winzig kleinen Falten umrahmt werden.

Dort sammeln sich die verwaschenen Reste der Wimperntusche am Ende eines langen Tages, immer dann, wenn das Laptop-Licht noch strahlt und das Bett mit jedem Uhrzeigerschlag in eine noch weitere Ferne rückt.

Zwischen Emails und Anträgen, Aufräumen und Waschbergen, irgendwo zwischen Weiblichkeit und Superheldinnen-Dasein schmiegt sie sich an einen; Die Stille der Nacht und mit ihr kommen auch immer die gleichen Selbstzweifel.

Es ist schon wieder viel zu spät, dein Tag scheint nie mit genügend Stunden bestückt, es gibt kaum etwas auf dieser Welt, was dich erschöpfen könnte, kaum zu glauben, dass es am Ende wieder nur der Schlafmangel ist, der die Motivation besiegt.

Und motivierter könntest du eigentlich gar nicht sein; Dein Herzblut pocht wie Feuer in den Venen.

Da ist ein Traum, eine Vision und für die würde frau auch noch viel mehr als nur den Schlaf hergeben, für Ziele, die vielen Menschen sinnlos erscheinen, zumindest erwähnen sie dies bei jeder Gelegenheit und schon wieder nisten sich die Zweifel ein.

Aber nein!

Ich habe schon genügend eigene Stimmen im Kopf die mir jede Menge Unsinn erzählen wollen, die mich klein halten und das Echo einer fatalen Erziehung sind, das mich als Frau stets in Frage stellte.

Das mich selbst in Frage stellen ließ; Meine Fähigkeiten und Körperlichkeit, also nein, ich brauche weder deine Zweifel, noch die Demotivation, glaube es oder nicht, aber ich schaffe das schon, von mir aus auch allein!

Und ist es nicht bitter, das Frauen scheinbar immer einen einsamen Kampf führen müssen?

Nicht nur gegen das Flüstern in den eigenen Gedankengängen, sondern auch gegen die Lacher, die Häme und die Zeigefinger, die sich gegen einen richten.

Es sind nicht unsere Pläne, die uns fordern, nicht die Kinder, nicht die Waschberge, auch nicht die Emails oder Aufträge!

Es ist das stetige “Sich beweisen müssen”, aber was soll ich denn noch für Beweise erbringen, die darlegen, dass ich eine immense Kraft in mir trage, die sich nicht einfach auflöst, nur weil ich ein Paar Eierstöcke habe.

Wer weiß, vielleicht sind es grade die sanften Hügel der “Pampa”, die uns in die Regionen locken, weil sie uns an die eigenen Rundungen erinnern, während sich in den Städten eher Hochhäuser wie Phallusse in den Himmel strecken.

Zwischen Kanten und Ecken fehlt es an Horizonten und Weitsicht, die es aber braucht für Visionen und Gleichgewicht.

Ich kann keine frische Brise der Veränderung sein in einer Welt geschaffen von Männerhand, eine Welt in der man sich vor lauter Ellenbogen kaum bewegen kann.

Aber für große Ziele braucht es eben Platz, Raum zum Atmen und deswegen sind wir hier, weil wir in der Lage sind Potential dort zu sehen, wo es andere nicht erwarten."

Und Dinge zu erwarten, die nicht da sind, damit kennen wir uns bestens aus:

So zu tun als wäre man keine Frau, so zu sprechen, als habe man keine sanfte Stimme, lieber einmal nicht widersprechen, um nicht schon wieder als bossy gelten zu müssen.

Die sexistischen Witze werden still geschluckt, statt Blusen tragen wir eh viel lieber Nonnenkutten."

Wie verantwortungslos ist es denn auch, mit einem Frauenkörper durch die Straßen zu schreiten, das schreit ja förmlich nach Provokation, und natürlich sind wir lieber Hausfrauen und arbeiten auch gerne für weniger Lohn.

Warum Chef sein wollen, wenn man Sekretärin sein kann, ey natürlich kann ich Kaffee kochen, nur dafür habe ich nen Master gemacht!

Und immer lächeln, immer brav lächeln, dann sieht das Gesicht auch gleich viel hübscher aus.

Die Mundwinkel einfach oben ankleben, damit frau nicht mehr traurig dreinschauen braucht.

“Püppie, wie schnuckelig du doch bist, komm schon, du willst es doch auch, bei dem tollen Rock, den du trägst!”

Ich schaue in dein Gesicht und versinke in den müden Augen, die wacher nicht sein könnten.

Irgendetwas regt sich da in dir, irgendwas will das alles nicht länger akzeptieren.

Viel zu lang hast du dich genau so verhalten, wie man es von dir verlangte, weil Erfolg eine Art Vertrag mit dem Teufel war und Wahrnehmung ein Wunschtraum.

Dabei sind es grade wir, die Frauen, die man im ländlichen Raum ganz dringend braucht.

Zwischen Landstraßen und Provinzromantik, auf Feldwegen und in leerstehenden Ruinen spiegeln sich Optionen, die du für dich erkannt hast und ergreifen konntest, weil du sie dir einfach nicht länger wegnehmen lassen wolltest.

Das ist schon mal Ansage der Stadt den Rücken zuzukehren, oder die alte Heimat trotz aller Widerstände neu zu beleben;

Mir Konzepten und Ideen, die man durchsetzen muss, für die man sich engagiert und das erfordert jede Menge Mut.

So viel Mut!

Und so sind die winzig kleinen Falten in Wahrheit ein Ode an das Wachbleiben, wenn frau eigentlich schlafen will und die verwaschenen Reste der Wimperntusche eine Kriegsbemalung, die für das Weitermachen auch am Ende eines langen Tages steht.

Wir sind der Wandel, der vor lauter Herzblut wortwörtlich überkocht und das Feuer pocht in den Venen, wie der Uhrzeigerschlag, der den Umschwung immer näher bringt.

Ich wünsche mir so sehr, dass du dich gesehen fühlst und nicht unterm Radar verschwindest, dass du eines Tages in einem Meer aus Wertschätzung schwimmst für alles was du leistest.

Irgendwo zwischen Weiblichkeit und Superheldinnen-Dasein schmiegt sie sich aber trotzdem immer wieder an einen;

Die Angst davor als Frau nie zu auszureichen und genau das macht uns müde;

Die Frustration - nicht unsere Arbeit!

Deswegen müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wie viele wir doch sind, ob in Städten oder in ländlichen Gebieten, wo wir geschlechter-gerechte Wege neu-vernetzen müssen und dazu brauchen wir auch euch, liebe Männer."

Feminismus ist keine Einbahnstraße und ja, es mag bedrohlich wirken, wenn verwelkte Strukturen auf einmal aufbrechen und Frauen jetzt selbstständig zu Unternehmerinnen mutieren.

Aber wir wollen die Welt nicht besiedeln, wir sind schon längst da und ratet mal, das war wir schon immer.

Wir wollen euch nicht von der Bildfläche verschwinden lassen, wir wollen einfach nur gesehen werden, nicht als Püppie, nicht als Kumpeltyp, sonder als die andere Hälfte der Bevölkerung.

- gleichwertig eben!

Ich will dass man mich ernst nimmt für das was ich bewegen möchte und für all die Dinge, die ich bin.

Ich will keine Zweifel mehr hören müssen, nicht von den Stimmen in meinem Kopf und erst recht nicht von allen Stimmen da draußen, die dem Erfolg einer Frau nicht trauen.

Ich blicke in dein Gesicht, sobald ich selbst in den Spiegel schaue.

Ich sehe die selben Zweifel und die gleichen müden Augen.

Und weil ich sie so gut kenne, hör’ ich nie auf an dich zu glauben, denn ich sehe dich in allem was du tagtäglich schaffst.

Für mich bist du das F in Frau,

und das F steht für Kraft!

"Das F in Frau steht für Kraft" ist hier als Video zu sehen. Der Text entstand im Rahmen des F wie Kraft - Symposiums am 6. November 2020.

Jessy James LaFleur...

... a nomad with conviction, Spoken Word artist, rapper, activist, workshop host and entrepreneur who’s taken a million and one paths around the world over the last 18 years.

https://jessyjameslafleur.com/

Ich schaue in dein Gesicht und versinke in den müden Augen, die von winzig kleinen Falten umrahmt werden.

Dort sammeln sich die verwaschenen Reste der Wimperntusche am Ende eines langen Tages, immer dann, wenn das Laptop-Licht noch strahlt

...

Bestehende Ungleichheiten zwischen Geschlechtern werden während der Corona-Pandemie in einem besonderen Ausmaß sichtbar. Es sind mehrheitlich Frauen, die seit Wochen dafür sorgen, dass

„der Laden läuft“.

Nach Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, beträgt der Frauenanteil in sogenannten „systemrelevanten“ Berufsgruppen knapp 75 Prozent.

„Der Laden läuft“, da sich Ärztinnen, Alten- und Krankenpflegerinnen im direkten Kontakt zu Mitmenschen einer einem erhöhten Übertragungsrisiko aussetzen. Verkäuferinnen und andere

Dienstleisterinnen haben trotz hohen Kundenkontakts oft nur behelfsmäßige Schutzausrüstungen im Betrieb. Lehrerinnen entwickeln im Eiltempo Methoden des digitalen Lernens, um das Recht auf

Bildung durchzusetzen und versuchen dabei unterschiedlichen sozialen und finanziellen Möglichkeiten von Familien gerecht zu werden. Sozialarbeiterinnen sorgen dafür, dass das Wohl von Kindern, die in

schwierigen familiären Verhältnissen leben, nicht aus dem Blick gerät.

„Der Laden läuft“ und dabei stehen diese und andere Frauen, oft zusätzlich selbst als Mütter vor schwerwiegenden Herausforderungen, indem sie vor und nach der Arbeit oder parallel zum

Homeoffice die Beschulung und Betreuung der eigenen Kinder sicherstellen und Alternativen zur Freizeitgestaltung aus dem Boden stampfen. Andere Frauen kompensieren personelle und materielle

Engpässe des Gesundheits- und Pflegesystems, indem sie Pflegebedürftige oder Angehörige mit Behinderungen zunehmend selbst versorgen. Viele nähen ehrenamtlich Behelfsmasken, führen

seelsorgerische Gespräche am Telefon, um insbesondere alleinstehende Menschen vor sozialer Isolation zu bewahren. Sie übernehmen Einkäufe für Eltern, Großeltern und Menschen in der

Nachbarschaft. Neben der Lohnarbeit wird die stark angestiegene Sorgearbeit zur unausgesprochenen Selbstverständlichkeit.

„Der Laden läuft“ und dabei verbindet diese Frauen, nicht nur die komplexe Leistung, die sie in diesen Tagen erbringen, sondern auch die meist schlechtere Bezahlung in sog. „Frauenberufen“. Außerdem

sind sie überdurchschnittlich oft in Teilzeit oder Minijobs beschäftigt. So bergen infolge von Unternehmens- und Geschäftsschließungen oder Betriebsbeeinträchtigungen entstandene

Einkommensverluste insbesondere für Frauen ein erhöhtes Armutsrisiko.

„Der Laden läuft“, obwohl die Beschränkung von sozialen Kontakten, der starke Rückzug in das Häusliche, beengte Wohn- und Familienverhältnisse, Zukunftssorgen und der erschwerte Zugang zu

professionellen Hilfsangeboten familiäre Konflikte zuspitzen und häusliche Gewalt verstärken können. Dass das bestehende Hilfs- und Schutzangebot zur Zeit der Coronakrise im Landkreis Bautzen

funktioniert, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Ergebnis einer langjährigen und ausdauernden Gleichstellungsarbeit vor Ort, die häusliche Gewalt nicht mehr als Privatsache erscheinen lässt.

Wir setzen uns weiter dafür ein, dass der Schutz für alle von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen, Männer und Kinder durch die Umsetzung der „Istanbul-Konvention“, welche bereits am 01. Februar

2018 in Deutschland in Kraft trat, zügig ausgebaut und mit den notwendigen personellen und materiellen Ressourcen ausgestattet wird.

Wir möchten alle ermutigen, das Gespräch darüber wie Vereinbarkeit von Beruf – Familie – Engagement für Frauen und Männer gleichermaßen gelingen kann, gerade jetzt zu suchen. Dabei

können und sollen Ideen nicht nur für den Umgang mit der aktuellen Lage entwickelt und ausprobiert, sondern neue Möglichkeiten gerade auch für die Zeit nach der Krise zur Verfügung stehen und

intensiviert werden. Hierfür braucht es viele, v. a. auch offene und unvoreingenommene Gespräche in der Familie, im Freundeskreis, im Beruflichen und auch im Politischen.

Wir fordern, dass Frauen, die zum großen Teil das gesamtgesellschaftliche Rückgrat der gegenwärtigen Krise bilden, wahre Anerkennung und Wertschätzung für ihre täglich erbrachten Leistungen und eine

angemessene Entlohnung erhalten. Debatten zur Coronakrise sowie langfristige Maßnahmen zu deren Bewältigung müssen politisch, ökonomisch und gesellschaftlich bundesweit wie kommunal unter

frauen- und gleichstellungspolitischen Aspekten geführt werden. Dafür braucht es eine nachhaltige und langfristig gesicherte Frauen- und Gleichstellungsarbeit.

Wir setzen uns seit 30 Jahren gemeinsam mit aktiven Menschen in der Stadt und dem Landkreis Bautzen für eine geschlechtergerechte, sozialverantwortliche, demokratische und gewaltfreie Gesellschaft ein.

Danke Frauen!

Die Stellungnahme wurde verfasst von: Intervention gegen Häusliche Gewalt, Fraueninitiative Bautzen, Frauenschutzhaus Bautzen e.V. und den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Bautzen

Unterstützerinnen der Stellungnahme sind: Landesfrauenrat Sachsen e.V., DGB Ostsachsen, LAG der Frauenhäuser und Interventionsstellen Sachsen, LAG der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten Sachsen, DGB Frauen, Sächsicher Landesfrauenverband e.V. – Ortsgruppe Bautzener Land und das Frauen.Wahl.LOKAL Oberlausitz

Kontakte:

Gleichstellungsbeauftragte Landkreis Batuten

Ina Körner

gleichstellung@lra-bautzen.de

Telefon 03591 5251-87600

Gleichstellungsbeauftrage Stadt Bautzen

Andrea Spee-Keller

andrea.spee-keller@bautzen.de

Telefon 03591 534-290

Bestehende Ungleichheiten zwischen Geschlechtern werden während der Corona-Pandemie in einem besonderen Ausmaß sichtbar. Es sind mehrheitlich Frauen, die seit Wochen dafür sorgen, dass

„der Laden läuft“.

...

Weißt du, warum ich nie in meinem Leben angestellt war? Warum ich übergangslos von meinem Studium in die Selbstständigkeit gegangen bin? Weil ich schon immer, schon als Baby, mein eigenes Business haben wollte und als Kind bereits BWL-Bücher verschlungen habe!

Das ist natürlich Quatsch. Ganz ehrlich: Es war aus Versehen. Ich stand mal wieder in einem Fahrstuhl und hatte vergessen, den Knopf zu drücken. So kam ich diesmal im Keller bei der Putzfrau raus.

Warum du definitiv einen Knopf im Fahrstuhl drücken solltest

Mein damaliger Mann und ich hatten in einem Anfall geistiger Umnachtung beschlossen, ein Haus in der südbrandenburgischen Provinz zu kaufen. Das war zwar günstig und das Haus war schön alt, aber fast eine Lebensaufgabe, es zu sanieren. Damals, das war 2002. Meine Kinder waren 2 und 4 Jahre alt. Und ich wollte, dass sie groß werden, mit nackten Füßen über taufrisches Gras laufen, mit dem Fahrrad zum Kumpel um die Ecke fahren, ein Baumhaus im Apfelbaum bauen und mit den Freunden Nächte im eigenen Garten durchfeiern, wenn die Eltern nicht da sind. Und Oma und Tante in der Nähe.

Berlin, das war eigentlich meine Welt. Aufgewachsen bin ich genau in jenem Ort, an den ich dann 13 Jahre später wieder zurückgezogen bin. In Lauchhammer. Nach der Wende war ich in Stuttgart, Dresden und Berlin. Und ich hatte vergessen, wie Provinz ist. Schön naturbelassen. Aber eben auch provinziell.

2002 gab es keine Jobs. Zehn Jahre zuvor waren Hunderttausende arbeitslos geworden. Strukturwandel, Teil 1. Marode und umweltschädliche Braunkohleverstromung oder -brikettierung brauchte man nicht mehr.

Wohin mit den vielen gering qualifizierten Arbeitskräften? Straße. Arbeitsamt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Da ging damals echt die Party ab.

Nun war ich auf einmal Teil der Party. Ich war Mutter von zwei kleinen Kindern, hatte zwei Diplome in der Tasche und hatte so richtig Bock, die Arbeitswelt mit meinem Enthusiasmus, meinen Ideen und meinem profunden Fachwissen aus BWL und Ingenieurwissenschaften zu bereichern. Studiert hatte ich neun Jahre, BWL an der TU Dresden und nach dem Abschluss, mit 23, fühlte ich mich zu jung für einen Nine-to-five-Job. Und ich wollte nach dem trockenen BWL-Zeugs mal was richtig Schönes studieren. Daher entschied ich mich für Landschaftsarchitektur. Hach! Während dieses Studiums bekam ich meine beiden Kinder und schloss das Studium 2002 mit Diplom ab.

Allerdings legte die Arbeitswelt in Form von bezahlten Jobs keinen Wert auf mich und mein tolles Fachwissen. Ich bekam nur Absagen.

Nun sei doch vernünftig – bleib doch zuhause

Daher dachte ich, es wäre schlau, zum Arbeitsamt zu gehen. Ich studierte ja gerne, vielleicht wäre eine Fortbildung drin. Zettel ziehen, Arbeitsamt-Atmosphäre genießen, warten. Drin starrte mich die Mitarbeiterin entgeistert an. Sie blätterte durch meine Unterlagen und sagte: “Weiterbildung? Können Sie vergessen. Sie sind doch jetzt schon überqualifiziert.” Ich wagte zu fragen: “Und ein Englischkurs?” Sie lehnte sich vornüber, beugte sich zu mir und legte ihre Hand auf meinen Unterarm. “Mädel. Nun sei doch vernünftig. Die Arbeitslosenquote hier liegt bei fast 40 %. Da werden die Firmen nicht gerade auf dich warten. Du hast doch einen Mann, der verdient ganz gut. Bleib zu Hause und kümmere dich um deine Kinder.” Abrupt machte ich mich groß und stand auf. “Mich von meinem Mann versorgen lassen? Kommt nicht in Frage!” Was war das denn für ein Vorschlag? Ich kam nicht drüber weg. Danach hatte ich noch weitere behördliche Mitarbeiter zu überwinden, um arbeitssuchend ohne Leistungsbezug zu werden – und ich schwankte mit letzter Kraft zur Tür hinaus.

An jenem Tag, im April 2003 beschloss ich: „Da gehst du nie wieder hin. Nie wieder!!!“ Höchstens in die Nachbartür. Da stand Arbeitgeberservice dran. Die Jungs hier werden mich als Arbeitgeber noch schätzen! Ich wusste nicht wie. Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, was es heißt, selbstständig zu sein.

Aber ich ging los. Aus Trotz. Und mit einem Bild vor Augen. Arbeitgeberin zu werden. Selber Arbeitsplätze zu schaffen.

Das Einizige, was ich wirklich konnte, war schreiben

Während ich so aus dem Arbeitsamt raus spazierte und gedankenverloren weiterging, stand ich auf einmal vor einem Gebäude. Da stand in blauen Buchstaben: „Lausitzer Rundschau“. Ich überlegte. Das Einzige, was ich wirklich konnte, war schreiben. Ich beschloss, Journalistin zu sein.

In einem weiteren Anfall von Verzweiflung und Übermut, wählte ich die Nummer des Redaktionschefs der Zeitung. Die Sekretärin war eine Seele von Mensch und stellte mich durch. Ich sagte forsch: „Guten Tag, ich kann gut schreiben. Was muss ich tun, um für Sie arbeiten zu können?“ Gegenfrage: „Was können Sie denn bieten? Haben Sie einen Text für uns…?“ Äh… Blitzschnell fiel mir ein, dass es bestimmt interessant wäre, wenn es mir gelänge, einen sehr publikumsscheuen Unternehmer am Ort zu interviewen. Und sprach: „Ich kenne Herrn M., Geschäftsführer von XY ganz gut. Wie wäre es mit einem Vorstellungstext?“ Stille. Und dann: „Oh. Wenn Sie den kennen …? Na, dann los!“ Das Interesse am anderen Ende konnte ich förmlich spüren. Wir einigten uns darauf, dass ich bis Freitag diesen Text an die Redaktion senden sollte. Ich legte auf. Und ich wusste, dass es an eine Unmöglichkeit grenzte, einen Mann, der als extrem pressescheu galt, bis zum drauf folgenden Tag zu interviewen. Einen Termin zu bekommen, einen Text zu verfassen als Neuling – und dann noch beim Chefredakteur durchzukommen.

Was ziehen Journalisten überhaupt an?

Aber es nutzte ja nix. Ich hatte ja nun mal zugesagt. Also drehte ich das Telefon in meinen Händen. Mehrfach. Dann fasste ich mir ein Herz und rief die Sekretärin von besagtem Unternehmer an. „Es geht um Leben und Tod. Ich brauche heute Nachmittag einen Termin mit Herrn M.“. „Okeeeee. Moment!“ Ich bekam den Termin. Schnell ins Bad, ordentliche Sachen anziehen. Oh, was ziehen Journalisten eigentlich an? Und was zu Schreiben mitnehmen. Da kann ich wohl nicht mit meinem ausgenudelten Schreibblock vom Studium hin wackeln… Also ein altes Buch rausgekramt, die ersten Seiten rausgerissen, in denen mein Sohn gemalt hatte. Und los.

Der Unternehmer übrigens, er war einer von der Sorte, die, egal auf welche Frage mit Ja oder Nein und langem Schweigen antworten, nahm sich tatsächlich eine halbe Stunde Zeit. Ich schmierte ihm auf die Stulle, dass sein Porträt dem Ober-Ober-Ober-Chef der Rundschau persönlich sehr am Herzen läge.

Entweder, ich konnte gut überzeugen, oder der Mann hat aus Mitleid mitgespielt. Das weiß ich bis heute nicht. Nun, nach einem mehr als anstrengenden Gespräch – eher ein Monolog von meiner Seite, hatte ich die erforderlichen Informationen zusammen. Fuhr nach Hause und begann zu schreiben, als meine beiden Kinder im Bett waren. Ich schrieb, und schrieb und schrieb. Und weit nach Mitternacht war ich fertig. Ließ den Text „reifen“ und sandte ihn am folgenden Tag an den Chefredakteur.

Kurz nachdem ich auf den Sendebutton gedrückt hatte, klingelte mein Telefon. „Wo haben Sie das gelernt?“ „Ich, äh…“ Kurz, wir einigten uns auf drei Wochen unbezahltes Praktikum und danach war ich drin. Freie Journalistin für einen Hungerlohn. Auf monatliche Rechnung, die geringer war als Hartz IV. Aber drin im System.

Nach einigen Wochen kam Routine. So viele spannende Menschen! Ich lernte, zuzuhören. Zu fragen. Ganz aufmerksam zu sein. Und ich stellte fest: Jede*r hat eine Geschichte. Voll Tragik, voll Glück, voll Liebe und voll Schmerz. Das Leben. Das hat mich nicht losgelassen. Ich liebe es, Geschichten zu hören, zu erleben und zu sehen, wie Menschen wachsen.

Nach einigen Monaten fragte mich einer der Menschen, die ich kennen lernte, ob ich auch den Text seiner Website schreiben könnte. Ich konnte. Und merkte schnell, dass diese Seite des Schreibtisches besser bezahlt wurde. So wechselte ich auf die PR-Seite. Auch hier: Es geht immer um die Menschen, die etwas zu sagen haben und ihre Geschichte erzählen.

Kein Urlaub, dafür Picknick im Wohnzimmer

Irgendwann kamen dann grafische Aufträge dazu – und es wurde eine Werbeagentur aus der Selbstständigkeit. Es war viel Arbeit. Lehrgeld! Allzu oft war der Kühlschrank leer. Hmm. Mal wieder Leberwurstbrot. Meine Kids haben davon nicht so viel mitbekommen. Denn es ist eine Frage der Sichtweise. „Wollen wir heute Eier essen?“ „Hatten wir die nicht gestern schon?“ „Na klar, aber doch keine Spiegeleier.“ Ihr versteht, was ich meine. Also wenn kein Urlaub, dann aber Picknick im Wohnzimmer. Irgendwann wurde es besser und besser. Die Aufträge größer, die Beratung strategischer. Immer noch im Mittelpunkt: Menschen und ihre Geschichten, denn, komm mal nah ran an den Bildschirm: Menschen kaufen bei Menschen. Das wird immer so sein – und es ist das Geheimnis des Marketings.

Und dann:

Etwa fünf Jahre später parkte ich meinen Touran auf dem Parkplatz vor dem Arbeitsamt, das inzwischen Agentur für Arbeit hieß. Ich hatte ein ansehnliches Jackett an, leichte Absatzschuhe und meine Tasche war auch ganz hübsch. Ich ging hin zur Tür vom Arbeitgeberservice, wurde überaus freundlich und beflissen begrüßt und bekam sofort einen Termin, bei dem ich mit Handschlag von meinem Berater begrüßt wurde. Denn ich hatte zwei Jobs anzubieten. In meinem eigenen Unternehmen!

Ich hatte einen Traum. 2016 schon. Immer wieder stellte ich mir vor, wie es wäre, wenn ich mein Unternehmen vom Campingplatz aus führen könnte. Ja, du liest richtig. Campingplatz. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Mein Wunsch war, Wieduwilt Kommunikation so aufzustellen, dass wir unsere Kund*innen komplett ortsunabhängig betreuen können. Und ich in meiner Lieblingskuscheljacke in der Natur an den schönsten Orten der Welt sitze – und über Internet mit allen in Verbindung bin, während ich die Welt entdecken darf. Ich bin am kreativsten, wenn ich in der Natur bin.

Ja, was soll ich dir sagen? Ich glaubte nicht daran. Aber eine Unternehmensberaterin, die ich damals eigentlich wegen einer ganz anderen Sache gebucht hatte, die fragte mich, was ich „eigentlich“ am liebsten in fünf Jahren tun würde. Ich platzte raus: „Mein Firmenimperium vom Campingplatz aus steuern.“ Und sie sagte: „OK. Gehen wir es an.“ Sie wunderte sich nicht einmal. Ich war baff. Wenn so logische Menschen, wie Unternehmensberater, es nicht für komplett bescheuert halten, vielleicht geht es ja doch…

Und wenn du mich jetzt fragst, was ich anders machen würde?

Nur eine Sache: Ich würde früher und noch mutiger meiner Intuition vertrauen und mich auf die Weisheit des Universums verlassen. (Natürlich, nie, ohne die Dinge auch zu tun, die zu tun sind).

Jana Wieduwilt

… ist Unternehmerin und Spezialistin für Strategisches Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Mehr Infos auf ihrer Website

Weißt du, warum ich nie in meinem Leben angestellt war? Warum ich übergangslos von meinem Studium in die Selbstständigkeit gegangen bin? Weil ich schon immer, schon als Baby, mein eigenes Business haben wollte und

...

Sarah Weinberg prägt den kulturellen Januar an der Neiße als Künstlerische Leiterin der Internationalen Messiaen-Tage. Sie lebt seit 2017 in Görlitz und liebt die Stadt für ihre Farben und das Echo des Viadukts. Die diesjärhigen Messiaen-Tage finden vom 11. bis 15. Januar in Görlitz-Zgorzelec statt.

Wie heißt du?

Sarah Weinberg

Zweiter Vorname?

Passt so.

Worüber hast du zuletzt herzlich gelacht/bitterlich geweint?

Im Theater bzw. im Symphoniekonzert – wo sonst?!

Was fällt dir leichter: Ankommen oder Aufbrechen?

Kommt drauf an, wo die Sonne steht.

F wie Kraft, F wie …

Freiheit.

Wovon lebst du?

Ich lebe von der Schönheit, die uns umgibt und davon, sie den Menschen zu zeigen.

Was findet man in deiner Tasche?

Diverse lebensrettende Zauberdinge: Lippenstift, Naschies, Ohropax, einen Korkball, Besteck und eine Glasflasche.

Wie lebst du in 10 Jahren?

Voller Liebe und voll in der Natur.

Hast du einen Plan B?

Teilweise laufen mehrere Pläne parallel ab oder wechseln sich ab A, A1, A2, B, B1… ansonsten gleite ich im Flow.

Welches Buch liegt neben deinem Bett?

Ingeborg Bachmann, Gedichte.

Wo fühlst du dich am Lebendigsten?

Allein in der Mitte eines Waldsees, zwischen unterschiedlichen Instrumenten oder zu Tisch mit meinen Herzmenschen.

Wovon hast du als Letztes geträumt?

Meistens träume ich von Pierogi.

Sarah Weinberg prägt den kulturellen Januar an der Neiße als Künstlerische Leiterin der Internationalen Messiaen-Tage. Sie lebt seit 2017 in Görlitz und

...

Engagierte Lausitzerinnen stellen sich bei „F wie Kraft“ vor. Dieses Mal ist es…

Wie heißt du?

Tina Hentschel

Zweiter Vorname?

Den haben mir meine Eltern scheinbar noch nicht verraten.

Was fällt dir leichter: Ankommen oder Aufbrechen?

Aufbrechen ohne Anzukommen! Ich habe einen wahnsinnigen Gestaltungsdrang in mir, unsere Heimat voranzubringen und für unsere Kinder und Enkel (Oh, klingt das alt!) für die Zukunft auf feste Beine zu stellen. Immer wieder Aufbrechen also, Neues wagen, über Grenzen gehen und denken, ohne aber Anzukommen und sich auszuruhen, bequem einzurichten oder gar stehen zu bleiben. Wir leben in einer spannenden Zeit, da braucht es unseren weiblich feinfühligen und taktvoll mutigen Blick.

Wovon lebst du?